池袋の弁護士 ・田村優介です!

2025年(令和7年)に、育児・介護休業法が改正・施行されます。今回の改正は、仕事と育児や介護の両立をさらに強力にサポートし、「共働き・共育て」を推進することを目的としており、多くの企業で新たな対応が求められます。特に、これまで対象でなかった企業にも新たな義務が課されるなど、人事・労務担当者は早めの準備が不可欠です。

この記事では、2025年の育児・介護休業法改正で企業が新たに対応すべきことを、施行日である「2025年4月1日」と「2025年10月1日」の2段階に分けて、分かりやすく解説します。

【2025年4月1日施行】改正のポイントと企業の対応

まずは2025年4月1日から施行される内容です。主に育児中の従業員支援と、介護離職防止のための制度が強化されます。

1. 子の看護休暇が「子の看護等休暇」へ!対象と目的が拡大

子どもの急な病気や怪我の際に取得できる「子の看護休暇」が、より使いやすくなります。

対象年齢の拡大:従来の「小学校就学前」から「小学校3年生まで」に引き上げられます。

取得理由の拡大:従来の病気や怪我、予防接種などに加え、入園式や卒園式、入学式、保護者会など、子どもの学校行事への参加も対象となります。

名称の変更:上記の変更に伴い、休暇の名称が「子の看護等休暇」に変わります。

企業が対応すべきこと

就業規則の改定:休暇の名称、対象となる子の範囲、取得理由などを新しい法律の内容に合わせて変更する必要があります。

社内への周知:従業員、特に子育て中の従業員に対して、制度が拡充されたことをポスターや社内イントラネット、説明会などで周知徹底しましょう。

2. 残業免除の対象が「小学校就学前」まで拡大

これまで3歳未満の子を養育する従業員が対象だった所定外労働(残業)の免除制度が、「小学校就学前」の子を養育する従業員まで拡大されます。

企業が対応すべきこと

就業規則の改定:残業免除に関する規定の対象者範囲を更新します。

勤怠管理・業務分担の見直し:対象となる従業員が増えることを見据え、特定の従業員に残業が偏らないよう、日頃から業務の平準化やチーム内での協力体制を構築しておくことが重要です。

3. 介護離職を防ぐ!企業に課される3つの新義務

年間約10万人にのぼる介護離職を防ぐため、企業には介護に直面した従業員への支援強化が義務付けられます。

- 個別周知・意向確認の義務化:従業員本人またはその配偶者が妊娠・出産を申し出た際と同様に、介護に直面した従業員から申し出があった場合に、両立支援制度(介護休業、時短勤務など)について個別に説明し、意向を確認することが義務になります。

- 早期の情報提供:介護問題に直面する可能性が高まる40歳などの節目を迎えた従業員に対し、会社の介護両立支援制度に関する情報を提供することが義務化されます。

- 雇用環境の整備:研修の実施や相談窓口の設置など、従業員が介護に関する相談をしやすい環境を整えることが義務となります。

さらに、介護休業を取得していない従業員に対しても、テレワークや時差出勤といった柔軟な働き方の導入が努力義務となります。

企業が対応すべきこと

相談窓口の設置と担当者の育成:人事部などに専門の相談窓口を設け、プライバシーに配慮した相談体制を構築します。担当者向けの研修も実施しましょう。

個別周知用の資料作成:制度の内容をまとめたパンフレットや説明資料を準備します。

全従業員への情報提供:40歳以上の従業員を対象とした説明会の実施や、社内イントラでの継続的な情報発信を行います。

4. 男性の育休取得率の公表義務が「従業員300人超」の企業へ拡大

男性の育児休業取得を促進するため、育休取得状況の公表義務がある企業の範囲が、現在の「常時雇用する労働者数1,000人超」から「300人超」の企業に拡大されます。

企業が対応すべきこと

自社の取得状況の把握:まずは、自社の男性従業員の育児休業取得率を正確に把握します。

公表準備:自社のウェブサイトなど、一般の人が閲覧しやすい方法で公表する準備を進めます。公表内容は「男性の育休取得率」または「育休と育児目的休暇の取得率」です。

取得促進の取り組み:公表はあくまで手段です。男性従業員が育休を取得しやすい職場風土の醸成や、相談窓口の設置、ロールモデルとなる従業員の紹介など、取得率向上に向けた具体的な取り組みが求められます。

5. その他(テレワークの努力義務、育児時短就業給付の新設)

3歳未満の子を育てる従業員へのテレワーク:短時間勤務制度の代替措置として、テレワークを導入することが努力義務となります。

育児時短就業給付の新設:2歳未満の子を養育するために時短勤務を利用する従業員を対象に、時短勤務中の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付」が創設されます(雇用保険の被保険者が対象)。企業側で特別な手続きが必要になる場合がありますので、ハローワーク等で詳細を確認しましょう。

【2025年10月1日施行】改正のポイントと企業の対応

10月からは、特に小学校就学前の子どもを持つ従業員の働き方が大きく変わる可能性があります。

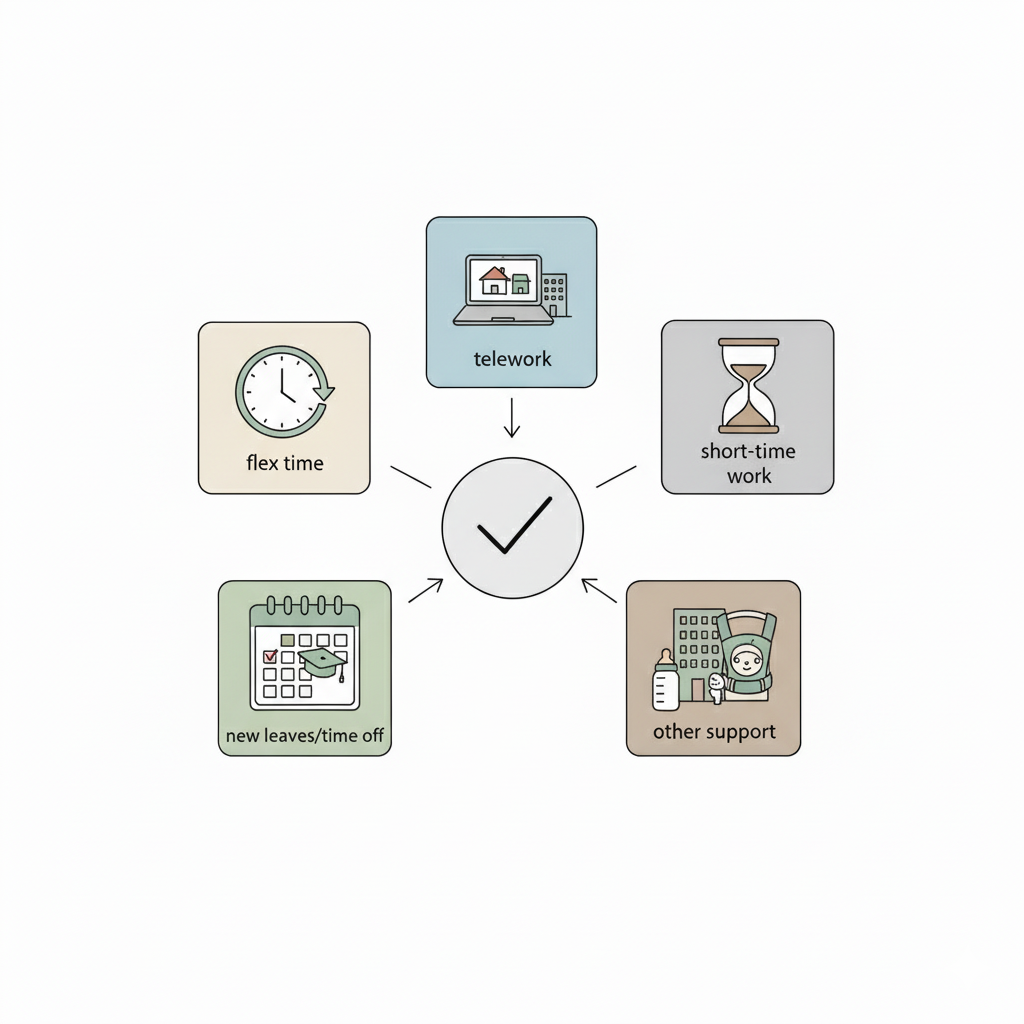

柔軟な働き方を2つ以上!新しい「選択的措置義務」とは?

3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員を対象に、企業は以下の5つの制度の中から2つ以上を導入し、従業員が選択できるようにすることが義務化されます。

- 始業時刻等の変更措置:フレックスタイム制度、時差出勤制度など

- テレワーク:在宅勤務やサテライトオフィス勤務など

- 短時間勤務制度:1日の所定労働時間を短縮する制度

- 新たな休暇の付与:子の行事参加や看病などに使える、有給の休暇制度(年間5日以上)

- その他働きながら育児をしやすくするための措置:事業所内保育施設の設置、ベビーシッター費用の補助など

企業が対応すべきこと

制度の検討と選択:自社の業種や従業員のニーズに合わせて、どの制度を導入するかを決定します。従業員へのアンケート調査などを実施するのも有効です。

就業規則の策定・改定:導入を決定した2つ以上の制度について、詳細なルールを定めて就業規則に規定します。

個別周知と意向確認の義務:対象となる従業員に対し、導入した制度について個別に説明し、どの制度を利用したいか意向を確認することが義務となります。

企業が今から準備すべきこと まとめ

今回の法改正への対応は、単なる法務・労務上の義務に留まりません。従業員の働きやすさを向上させ、優秀な人材の確保・定着につなげる絶好の機会です。以下の点を参考に、計画的に準備を進めましょう。

✅ 就業規則の改定準備:今回の改正は多岐にわたるため、就業規則の複数箇所の変更が必要です。専門家である社会保険労務士に相談し、早めに準備に着手しましょう。

✅ 社内への周知と研修:全従業員、特に管理職に対して、改正内容と会社の新しい制度について理解を深めるための研修や説明会を実施します。

✅ 勤怠管理・人事評価制度の見直し:テレワークや時短勤務、フレックスタイムなど、多様な働き方が増えることを見据え、勤怠管理の方法や、時間ではなく成果を評価する人事評価制度への見直しも検討しましょう。

✅ 相談体制の構築:育児や介護に関する相談窓口を一本化し、従業員が安心して相談できる環境を整えることが、制度の利用促進につながります。

最後に

2025年の育児・介護休業法改正は、企業にとって「働き方改革」をさらに一歩進めるための重要なターニングポイントです。法改正を「コスト」ではなく「投資」と捉え、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境を構築することで、企業の持続的な成長を実現しましょう。

池袋の弁護士・田村優介へのお問合せはこちらから!

ご相談の予約、お問い合わせは、下記からお気軽にどうぞ。

ブログの更新情報はTwitter(X)でお知らせしています!フォローお願いします

池袋の弁護士・田村優介(第二東京弁護士会・城北法律事務所)

コメント